문화톡톡 – 그 의심의 끝에는 무엇이 남았나 – 영화 「다우트」

이아람

그 의심의 끝에는 무엇이 남았나

– 영화 「다우트」

‘믿음’이나 ‘확신’같은 단어 앞에 서게 되면 머뭇거리게 된다. 어떤 것들을 믿는다고 쉽게 말할 수 없게 되었다. 결정적인 것은 작은 꽃 같은 영혼들이 스러진 이후였다. TV와 신문에서는 ‘전원 구조 완료’ 같은 이야기를 내보냈지만 그런 것은 존재하지 않았다. 어떤 것들을 보고 들어도 믿을 수가 없고 의심을 하게 된다. 그리고 되묻는다. “저 이야기가 과연 진실인가?”

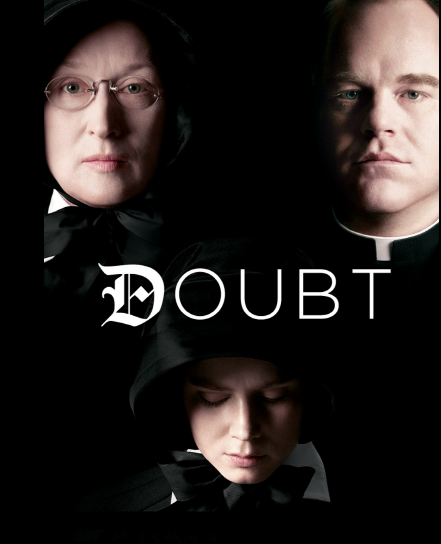

「다우트」는 ‘확신’이라는 이 굳건한 단어가 ‘의심’과 밀접한 관계라는 것을 보여준다. 영화는 1964년, 브롱크스 지역의 성 니콜라스 교구 학교를 공간적 배경으로 한다. 이 학교를 틀어쥐고 있는 것은 규율과 통제에 더 익숙한 교장 수녀 알로이시스(메릴스트립)다. 반대로 플린 신부(필립 세이모어 호프만)는 아이들과도 스스럼없이 지내고, “손톱이 길어도 깨끗하기만 하면 아무런 문제가 없다”고 생각하는 소탈한 사람이다. 학교는 시대적인 흐름을 타고 흑인 학생인 도널드 밀러의 입학을 허가한다. 그렇지만 여전히 사회적 인식이 냉랭했던 시기였던 만큼 도널드는 항상 겉돌고 있다. 도널드를 따뜻하게 돌보는 이는 플린 신부가 유일하다. 제임스 수녀(에이미 아담스)는 사제관을 다녀온 도널드에게서 술 냄새가 풍겼으며, 플린 신부가 도널드 밀러의 사물함에 속옷을 넣어주는 것을 본 일련의 사건을 통해 둘의 관계에 의혹을 품는다. 이야기를 들은 알로이시스 수녀는 플린 신부의 죄를 폭로하고, 학교에서 제명시키려한다. 뚜렷한 증거는 없다. 오로지 자신만이 믿는 알 수 없는 ‘확신’뿐.

어떤 일을 감지 할 때, “감이 왔다”고 한다. 플린 신부가 학교 내에서 말썽꾼으로 유명한 윌리엄 런던에게 “손은 씻은 거냐? 손과 목 색깔이 다른걸.” 이라고 농담을 하자, 런던이 뿌리치던 장면을 목격한 알로이시스 수녀는 의심쩍은 눈길로 그들을 바라본다. 결정적인 것은 플린 신부의 강론이었다. “확신이 들지 않을 때, 여러분은 어떻게 행동합니까? (……) 의문을 가진다는 것은 확신에 찬 것만큼이나 여러분을 강하게 결속 시킬 수 있습니다.” 이 대사는 앞으로 그가 처할 고난을 예견하기라도 하는 듯 조금은 의미심장하다. 결국, 이 강론은 알로이시스 수녀의 맥을 건드린다. “그런 주제를 정한 이유가 있을 텐데. 신부님 본인의 이야기일까요?” 이쯤 되면 알로이시스 수녀의 캐릭터가 보이기 시작한다. 자신이 어떤 사람에 대해 안다고 믿으면, 그것이 맞건 틀리 건 끝까지 밀고 나가는 사람이라는 것이다.

「다우트」는 연극을 원작으로 한 작품인 만큼 공간적인 한계가 있지만, 존 패트릭 셰인리 감독은 이 점을 오히려 잘 활용했다. 쉽게 스쳐 지나갈 수도 있는 장면에서 등장인물을 나타낼 수 있는 상징을 심어 놓은 것이다. 플린 신부가 교장실로 들어오자마자 자신의 자리에 앉는 것을 본 알로이시스 수녀의 표정이 일그러지는 장면은 수도자와 사제 간의 미묘한 계급 문제를 암시적으로 표현한다. 단 것을 죄악시하는 알로이시스 수녀는 홍차에 설탕을 세 개나 넣어 먹는 플린 신부가 못마땅할 뿐이다. 후반부에 휘몰아치듯 이어지는 논쟁은 각자가 가지고 있는 가치관의 충돌이다. 알로이시스 수녀의 실체 없는 믿음은 플린 신부의 뒷조사를 했다는 거짓이 보태지고, 그 거짓은 ‘반드시 그럴 것’이라는 확신을 가져다준다.

나는 의문을 가진다는 것이 마냥 나쁘다고 생각하지 않는다. 좋은 의문은 질문을 촉발하기 때문이다. 어떤 현상에 대해 그것이 왜 그런지에 대한 의문을 갖고, 질문이 생겨나는 과정은 ‘좀 더 나은 것’으로 향하는 여정이다. 하지만 알로이시스 수녀의 의문에는 질문이 존재하지 않는다. 질문이 배제된 이 의문은 공허하다. 다시 말해 「다우트」는 “플립 신부가 도널드 밀러에게 부적절한 행위를 하였는가?”라는 사건에 대해 해결을 내리는 작품이 아니다. 오히려 우리에게 질문을 던지는 것에 가깝다. “그래서 당신은 무엇을 믿는가?” 라는.

이 의심의 끝에 다다랐을 때, 우리가 보게 되는 것은 뜻밖에도 알로이시스 수녀의 눈물이다. 플린 신부는 학교를 떠나고, 다른 성당과 부속학교의 주임 신부로 발령이 난다. 알로이시스 수녀는 낙엽이 날리는 성당 마당에서 제임스 수녀에게 말한다. “회의가 들어요. 내 믿음에 회의가 든다구요….” 무엇인가를 ‘안다’라고 말하는 것은 어렵지 않다. 몇 가지 사실과 추측과 행동만으로 판단할 수 있기 때문이다. 하지만 다른 이도 연약한 속살을 지닌 인간임을, 그리고 얼마나 쉽게 무너지는 지를 인정하기는 쉽지 않다. 알로이시스 수녀가 매사에 교조적이고 완고한 태도를 보이지만 그녀 역시 완벽하지 않은 것처럼 말이다. 플린 신부 역시도 주일 미사 때 알로이시스 수녀를 겨냥한 편협함에 대한 강론을 하고, ‘인간적인 죄’의 영역을 고해를 함으로써 마무리 짓게 해달라는 수상쩍은 이야기를 한다. 그들은 마침내 이 불신과 의문의 연대에서 서로가 가진 인격적인 허울을 발가벗긴다. 굳게 믿었던 가치관들이 무너지는 것을 보았을 때의 심정은 타버린 잿더미를 보는 것과 비슷하다. 마침내는 아무것도 남지 않고, 허탈해지던 순간들. 알로이시스 수녀가 느낀 것도 이와 같았을 것이다.

그럼에도 불구하고, 나는 플립 신부의 마지막 강론에서 희미하게 움트는 어떤 희망을 읽었다. “살다 보면 때로는 우리 등 뒤로 바람이 불어오곤 합니다. 그리고 그 바람이 저를 어디론가 떠나보내려 합니다. 우리는 그것을 볼 수도 없고, 어떻게 할 수도 없으며, 또 왜 부는지도 알 수 없습니다. 그러나 저는 만족합니다. 왜냐하면, 진정으로 저를 움직이는 분은 더욱 뛰어난 지혜를 통해 가장 좋은 것을 제게 주신다는 믿음이 있으니까요.” 등 뒤로 불어오는 바람이 어디서 오는 것인지 나 또한 알지 못한다. 때때로는 그 속에서 길을 잃기도 하고, 세찬 바람 때문에 눈이 가리어지기도 할 것이다. 하지만 그 앞에서 무너지기 보다는 더듬더듬, 천천히 나아가고 싶다. 그러다 보면, 그 속에서도 눈을 뜨고 “깨어서 기다려야” 함을 알게 될 테니 말이다.

월간 <갈라진시대의 기쁜소식>2014년 7월호